運営組織

概要

京都大学における高度研究施設・設備の共用化によるナノテクノロジー分野の研究支援は、平成14年にスタートした文部科学省のプロジェクト「ナノテクノロジー総合支援プロジェクト(平成14年~18年)」に遡ります。その後、「ナノテクノロジー・ネットワーク(平成19年~23年)」を経て平成24年~令和3年の「ナノテクノロジープラットフォーム」事業に展開されてきました。ナノテクノロジープラットフォーム事業では文部科学省の「低炭素社会構築に向けた研究基盤ネットワークの整備事業」(低炭素ネットワーク:LCnet)により平成23年に運用を開始した総額30億円の最新鋭微細加工・評価装置群を擁する「次世代低炭素ナノデバイス創製ハブ」を微細加工の拠点として支援を実施してきました。令和3年からスタートした「マテリアル先端リサーチインフラ」でも引き続き最先端研究支援を実施しています。

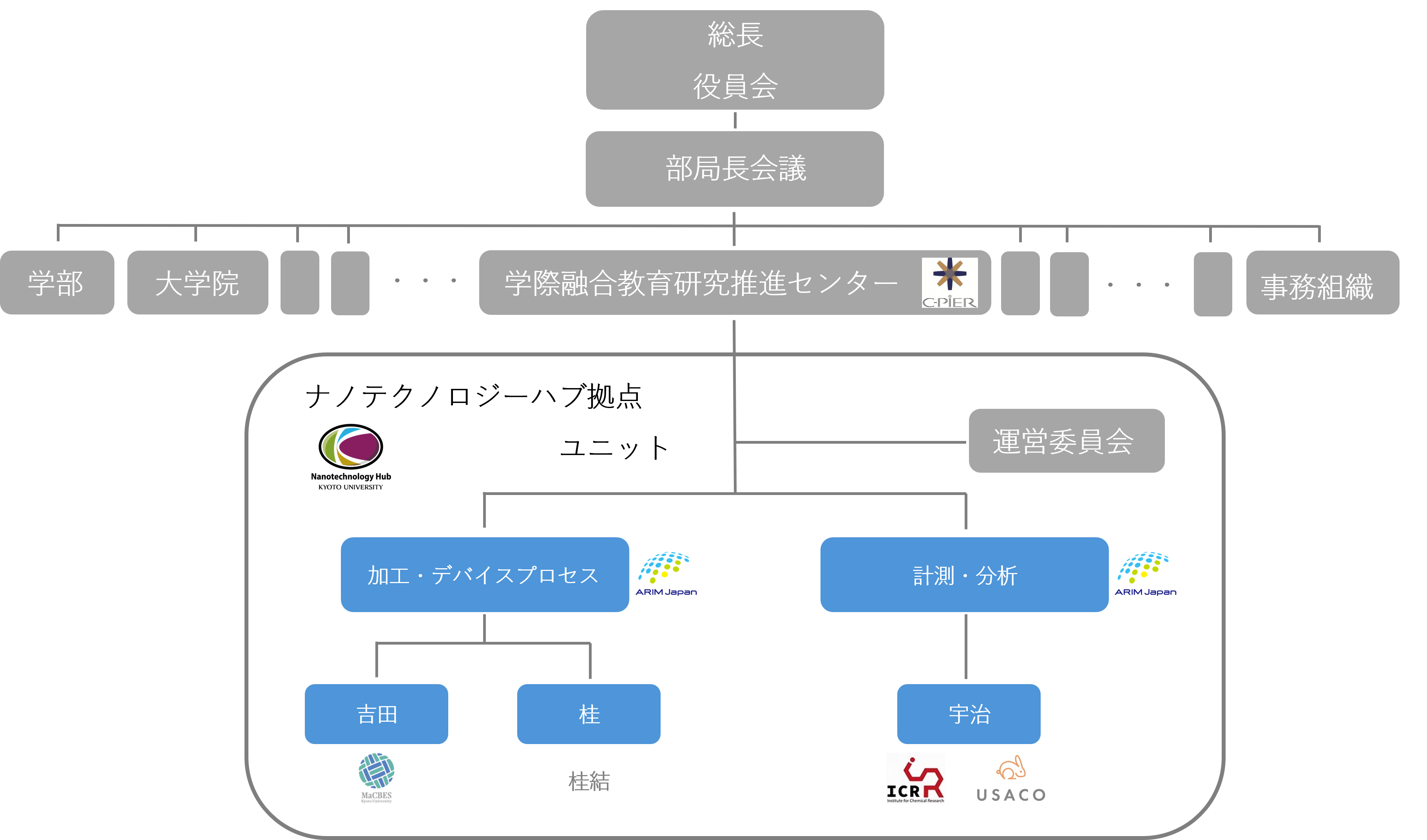

現在は、学際融合教育研究推進センターのナノテクノロジーハブ拠点ユニットが、吉田キャンパスおよび桂キャンパスの微細加工装置群と宇治キャンパスの微細構造解析用電子顕微鏡群の3拠点を、開かれたハブ拠点として一体的に運用し、微細加工と微細構造解析の両面からマテリアル分野、特に「マルチマテリアル化技術・次世代高分子マテリアル」重要技術領域の研究開発に携わる産官学の利用者を支援しながら、マテリアル先端リサーチインフラ事業で掲げられたデータの収集・蓄積・利活用を展開していきます。

なお、マテリアル先端リサーチインフラ事業ではナノテクノロジープラットフォーム事業の微細加工プラットフォーム代表機関を受け継いで加工・デバイスプロセスの横断技術領域のコーディネートを担当し、加工・デバイスプロセスの実施機関間連携、支援者交流、データベース構築を実施しております。

ご挨拶

京都大学ナノテクノロジーハブ拠点 運営責任者

マテリアル先端リサーチインフラ事業 実施機関

業務主任者/加工・デバイスプロセス担当責任者

京都大学 学際融合教育研究推進センター ナノテクノロジーハブ拠点は2010年度に国の支援を受けて、京都大学に70台余りの最先端微細加工装置・クリーンルームを設置したことに端を発しております。本学での設備共用事業は2002年以来「ナノ支援」「ナノネット」事業で行われてきましたが、研究室から独立した共用設備として運営するために本拠点が設置され、2011年9月より設備共用を開始しました。

そして、2012年度からは文部科学省「ナノテクノロジープラットフォーム事業」の支援により、化学研究所(宇治キャンパス)の電子顕微鏡施設とともに最先端設備の共用事業を進めてまいりました。この事業の10年間、政府、大学本部の理解と支援の下に多数の大学・公的機関・民間企業の研究者、技術者の方々の利用をいただきながら、利用を支える技術スタッフの育成、支援技術、装置の高度化を進めて、年間3 0 0件を超える利用課題を受けるまでに成長してきました。また、2019年からは京都大学の設備サポート拠点事業に参画し、高等研究院 物質-細胞統合システム拠点(iCeMS)解析センターとともに本部地区設備サポート拠点(MaCBES)として、本学のコアファシリティの一つとしての活動も展開しております。

2021年度からは文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ」事業の「マルチマテリアル化技術・次世代高分子マテリアル重要技術領域」のハブ機関として、当該技術領域と加工・デバイスプロセスおよび計測・分析の横断技術領域のリサーチインフラの実現を目指しております。本事業では装置共用に加えて、共用に伴い創出される各種デバイス加工・プロセス、評価・解析のマテリアルデータを利用者からお預かりし、データ駆動型の研究開発に貢献可能なデータ構造化を進めております。2025年度よりデータ共用の本格実施をスタートするなど利活用環境の構築にも取り組んでおります。

当拠点をご利用頂き、京都大学の研究者の知識、成果を有効に活用して頂くことで、日本の大学・企業におけるイノベーション創出が加速されることを期待しています。学内外の研究者・技術者の皆様からのご利用をお待ちしております。

京都大学ナノテクノロジーハブ拠点 副運営責任者

マテリアル先端リサーチインフラ事業 実施機関

計測・分析 担当責任者

文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ」事業に参画している京都大学 学際融合教育研究推進センター ナノテクノロジーハブ拠点ユニット 計測・分析担当では、宇治キャンパスに設置されている特色ある3台の電子顕微鏡群(モノクロメータ搭載の球面収差補正(S)TEM、球面収差補正TEMそして、クライオTEM)をはじめ、FIB-SEMや種々の電子顕微鏡試料作製装置群を共用装置として登録し、国内外の研究者・技術者や学生の研究支援を推進しています。

近年の先端機能性材料やナノ材料の研究においては、透過電子顕微鏡による構造観察や局所元素・電子状態分析などのキャラクタリゼーションが益々重要となっています。本リサーチインフラでは、そのような研究のニーズに応えるべく、最先端の装置と高度な微細構造観察・計測技術を提供しています。これまでに電子顕微鏡観察の経験がないユーザーの皆様にも、専門の支援研究員による技術指導や技術補助を利用して頂くことにより、無機・有機結晶からソフトマテリアルにわたる幅広い材料に対する微細構造解析・状態分析を実施することができる研究支援環境となっております。

本リサーチインフラの積極的な活用による高度な研究成果の創出と、計測・分析の横断技術領域に関連したマテリアルデータベースの構築と利活用への寄与を通して、多彩な先端機能性材料の研究開発が加速し、日本の大学・企業の国際的な競争力の向上や若手研究者・技術者の育成に繋がることを期待しています。

組織図